Le podcast connaît un succès grandissant depuis plusieurs années. Toutefois, l’économie du secteur reste fragile. Une étude réalisée par l’Observatoire des podcasts[1], en collaboration avec le ministère de la Culture et l’ARCOM (L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique) et publiée en février 2024, a identifié la propriété intellectuelle comme un levier clé pour structurer et pérenniser cette industrie.

Dans ce contexte, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (ci-après le « CSPLA ») a mené une analyse ayant pour objectif d’évaluer l’opportunité d’établir un régime juridique adapté aux spécificités du podcast (ci-après le « Rapport »)[2].

En effet, le podcast ne fait à ce jour l’objet d’aucune réglementation spécifique.

Après avoir exposé le contexte et les questionnements ayant amené à établir ce Rapport, le CSPLA s’attache à répondre à la question de la qualification juridique du podcast (I), pour aborder ensuite la question des relations contractuelles entre les acteurs impliqués (II), puis enfin la problématique de la mise à disposition des podcasts sur les plateformes (III).

I. La qualification juridique du podcast

Avant d’analyser en profondeur la qualification juridique du podcast, le CSPLA en donne la définition juridique suivante « un enregistrement sonore, à l’exclusion des enregistrements exclusivement musicaux, destiné à être diffusé en linéaire sur l’antenne d’une radio ou au public sur internet et à la demande, qu’il est possible d’écouter n’importe où, sur n’importe quel support, en streaming ou en téléchargement ».

Cette définition reprend la distinction entre le podcast de rattrapage (replay), issu d’une diffusion radiophonique préalable, et le podcast natif, créé directement pour être disponible à la demande.

Le Rapport distingue ensuite le contenu du podcast (l’œuvre et son interprétation) et le contenant du podcast (l’enregistrement sonore en tant que support de diffusion) en ce qu’ils sont tous deux susceptibles d’être protégés au titre des droits de propriété intellectuelle :

- Le contenu du podcast au titre du droit d’auteur, s’il remplit la condition d’originalité, et au titre des droits voisins des artistes-interprètes si le podcast a donné lieu à une interprétation personnelle ;

- le contenant du podcast au titre des différents droits voisins (communication audiovisuelle ; producteurs de phonogrammes ou droit voisin des éditeurs de presse).

Cela étant, le podcast n’est pas listé à l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle (ci-après le « CPI ») parmi les œuvres susceptibles d’être protégées au titre du droit d’auteur. C’est pourquoi certains acteurs du secteur ont plaidé pour la création d’une nouvelle catégorie d’œuvre, spécifiquement dédiée aux podcasts et l’instauration d’un droit voisin au bénéfice des producteurs de podcast. Selon les partisans de cette évolution législative, la reconnaissance d’un statut propre aux producteurs de podcast permettrait de légitimer pleinement l’économie du podcast, de faciliter l’encadrement contractuel des relations entre auteurs et producteurs, et d’ouvrir l’accès à des dispositifs d’aides à la création, aujourd’hui réservés à d’autres formats audiovisuels ou radiophoniques.

Toutefois, le CSPLA souligne dans son Rapport que le CPI offrirait un cadre juridique suffisamment protecteur pour encadrer la production des podcasts[3], d’autant plus que la liste des œuvres protégées par le droit d’auteur, fixée à l’article L112-2 du CPI, n’est pas limitative, et que la jurisprudence a déjà reconnu la protection de catégories d’œuvres qui n’y figuraient pas expressément.

Compte tenu de ces éléments, la création d’une nouvelle catégorie d’œuvre, dite « l’œuvre sonore » associé à un régime juridique spécifique, risquerait d’entraîner des chevauchements avec les régimes existants (audiovisuel, radiophonique, etc) et de rigidifier le cadre juridique alors même que le secteur du podcast évolue rapidement.

II. Les relations contractuelles entre les différents acteurs

Le podcast réunit une grande diversité et pluralité d’acteurs : auteurs, artistes-interprètes, producteurs, diffuseurs, plateformes et organismes de gestion collective, issus d’horizons variés (radio, audiovisuel, presse, indépendants).

Compte tenu de la multiplicité d’acteurs susceptibles d’intervenir de la création à la diffusion de podcasts, cela génère inévitablement une chaine contractuelle complexe entre lesdits acteurs.

D’autant plus que ces acteurs sont susceptibles d’être attachés à différents statuts (salariés, indépendants (freelance), auteurs-journalistes, bénévoles…)[4], impliquant des droits, des obligations et des démarches différentes qui doivent être pris en compte pour s’assurer du cadrage (cession des droits notamment) souhaité en vue de l’exploitation et de la diffusion du podcast.

Face à cette diversité de statuts, les producteurs revendiquent une présomption de cession des droits d’auteur à leur bénéfice, afin de sécuriser leur position et d’éviter les incertitudes contractuelles. Sur ce point, le CSPLA estime dans son Rapport qu’une telle présomption n’est ni nécessaire ni justifiée puisqu’elle n’exonérerait pas pour autant les parties de l’obligation de rédiger un contrat de cession précisant l’exploitation des droits et les rémunérations et que « le droit exclusif des auteurs et des artistes-interprètes doit être maintenu quand rien ne justifie qu’une présomption de cession vienne en écarter l’exercice »[5].

Le CSPLA souligne à cet égard que les contrats appliqués aujourd’hui restent insuffisamment adaptés aux spécificités du podcast, puisqu’ils sont issus de l’audiovisuel ou de la presse et ne prennent pas en compte les particularités du podcast.

Pour remédier à ces lacunes, le Rapport recommande d’engager des négociations interprofessionnelles afin d’adapter les contrats existants et de clarifier les règles applicables, notamment en matière de cession de droits de propriété intellectuelle et de rémunération associées. L’objectif est d’assurer une répartition plus équilibrée de la valeur créée et de garantir une plus juste rémunération aux auteurs et producteurs.

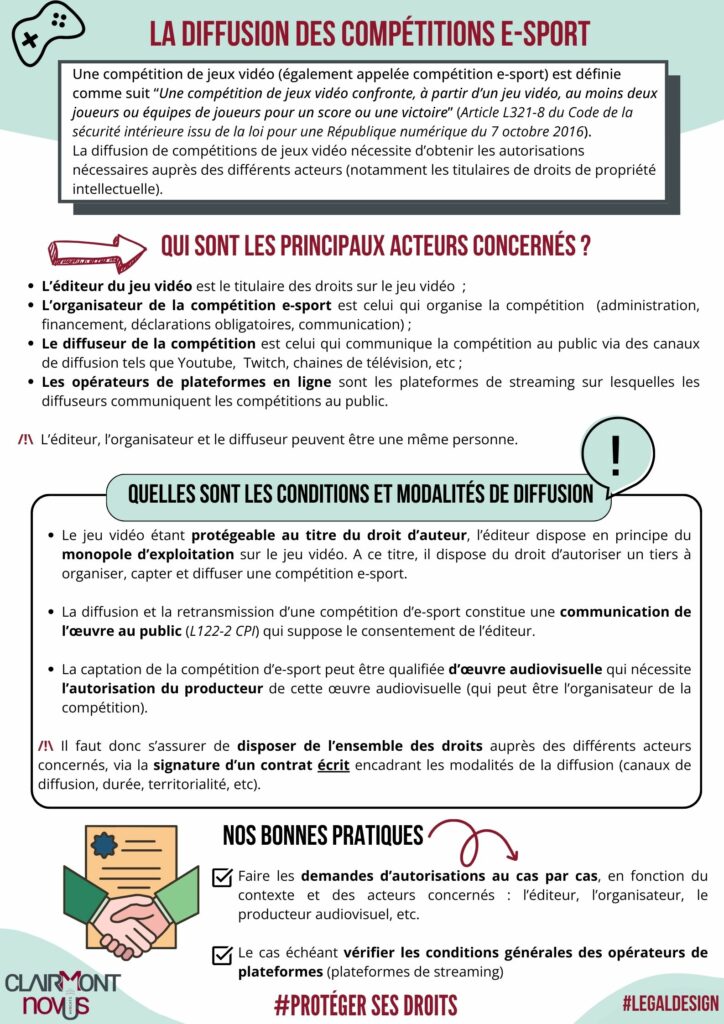

III. La diffusion du podcast sur les plateformes

Les podcasts sont principalement diffusés via des plateformes de streaming, qui jouent un rôle central dans leur accessibilité et leur visibilité. Toutefois, le Rapport souligne un déséquilibre important entre producteurs et plateformes. Ces dernières imposent généralement des conditions d’utilisation standardisées, peu négociables, limitant ainsi la capacité des auteurs et producteurs à monétiser leurs contenus.

Un autre point soulevé dans le Rapport est l’impact de la jurisprudence Svensson[6] sur la diffusion des podcasts via flux RSS. Par cette décision, la CJUE a considéré que « ne constitue pas un acte de communication au public, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet ». Appliquée aux podcasts, cela signifie que lorsqu’une plateforme rediffuse un podcast via un flux RSS, elle n’est pas tenue de verser des redevances supplémentaires aux créateurs, ce qui limiterait drastiquement leurs sources de rémunération. Selon le CSPLA, il est donc fondamental que le législateur de l’Union européenne ou que la CJUE statue sur ce point et détermine si cette jurisprudence est applicable à la diffusion de podcast par flux RSS.

Aujourd’hui, l’économie du podcast repose principalement sur la monétisation publicitaire, ce qui conduit à des rémunérations forfaitaires souvent jugées insuffisantes. Pour rééquilibrer la situation, le CSPLA insiste sur la nécessité d’une concertation interprofessionnelle entre les producteurs et les plateformes afin d’encadrer les pratiques contractuelles et d’assurer une meilleure répartition des revenus générés par la diffusion des podcasts.

En conclusion, le CSPLA estime que la résolution des problématiques rencontrées par les acteurs impliqués dans la création, la production et la diffusion des podcasts et l’amélioration du modèle économique fragile de ce secteur ne réside pas dans l’introduction de règles spécifiques dans le CPI, mais dans l’utilisation des outils juridiques existants. Il reviendrait donc aux différents acteurs impliqués de s’approprier leurs droits et d’engager des concertations professionnelles pour structurer leurs relations sans attendre une intervention législative.

[1] https://www.culture.gouv.fr/thematiques/audiovisuel/Publications/observatoire-des-podcasts-publication-de-la-premiere-etude

[2] https://www.culture.gouv.fr/fr/nous-connaitre/organisation-du-ministere/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique-CSPLA/travaux-et-publications-du-cspla/missions-du-cspla/publication-du-rapport-de-mission-sur-le-podcast

[3] Page 46 du Rapport

[4] Pages 48 et s du Rapport

[5] Page 54 du Rapport

[6] CJUE, 13 février 2014, C-466/12